本文

子宮頸がん予防ワクチン接種(定期接種)

子宮頸がん予防ワクチンの個別勧奨再開について

子宮頸がん予防ワクチンの定期接種については、平成25年6月の国からの勧告に基づき、積極的な勧奨を差し控えていました。子宮頸がん予防ワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認されたため、令和3年11月26日付厚生労働省の通知により、令和4年度よりHPVワクチンの個別勧奨を再開することとなりました。

HPVワクチン定期接種の対象者に、本人や保護者がご自身で接種について検討・判断できるよう、ワクチンの有効性や安全性に関する情報等や接種を希望した場合の円滑な接種に必要な情報を提供するため、対象者へ個別に予診票及び、有効性・安全性を記載したリーフレット等を送付します。

HPV感染と子宮頸がんについて

子宮頸がんの発症にはHPV(ヒトパピローマウイルス)と呼ばれるウイルスが関わっています。HPVに感染しても多くの場合、ウイルスは自然に検出されなくなりますが、一部のHPVが数年から十数年間という長期にわたり感染すること(持続感染)で前がん病変(がんになる手前の状態)を経て子宮頸がんを発症すると考えられています。なお、HPVは一般に性行為を介して感染することが知られています。子宮頸がんは国内では年間約11,000人が発症し、年間約2,900人が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めます。日本では、40歳までの女性のがんによる死亡の第2位は子宮頸がんによるものです。

対象者

小学6年~高校1年相当の女子

接種期間

小学6年~高校1年の間(宇多津町では中学1年生になる4月ごろに予診票をお送りしています。)

※通常、全3回の接種を終えるまでに約6か月の期間がかかります。接種を希望される場合は接種期間内に終わるよう、計画的に接種を受けましょう。

費用

無料

(宇多津町から送付された予診票を使用してください。接種日当日に、宇多津町に住民登録がなければ使用できません。また、定期接種として規定している接種間隔を満たさない場合や接種期間を過ぎた場合は使用できません。)

接種当日までの準備

- あらかじめ電話等で、予防接種契約医療機関に、接種日時の予約をしてください。

- 予防接種当日は検温を必ず行い、健康状態が良好であることを確認してください。

- 住民票のある自治体から発行された予診票を記入しましょう。念のため、母子健康手帳や接種済証等で接種歴をご確認ください。

- 医療機関に予診票、母子健康手帳、本人確認ができるもの(マイナ保険証等)を持参して接種を受けてください。

宇多津町が発行した予診票が手元にないかたへ

予診票を紛失されたかた・宇多津町に転入をされたかたで、接種を希望される場合は町保健センターで再発行を受けてください。

本人または保護者のかたが申請できますので、本人確認書類と母子健康手帳を持参してください。

ワクチンと回数

- 対象となるワクチンは、「シルガード9(9価)」、「ガーダシル(4価)」、「サーバリックス(2価)」の3種類であり、規定の間隔をあけて、原則同じワクチンを合計3回筋肉内注射をします。

- ワクチンの種類によって、接種間隔が異なります。

- どのワクチンを接種するかは、医療機関と相談のうえ、決定します。

- すでに1回目、あるいは2回目を接種されているかたは、残りの回数分を接種し、重複して接種しないよう充分にご注意ください。3回接種が完了しているかたは、接種は必要ありません。重複して接種された場合は、接種料金を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

- 過去に1回又は2回のワクチン接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた際は、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種(2、3回目又は3回目)を行います。

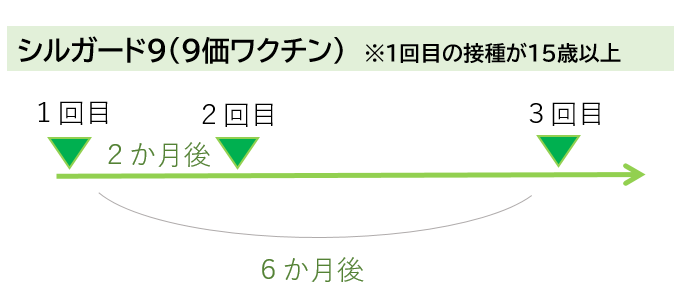

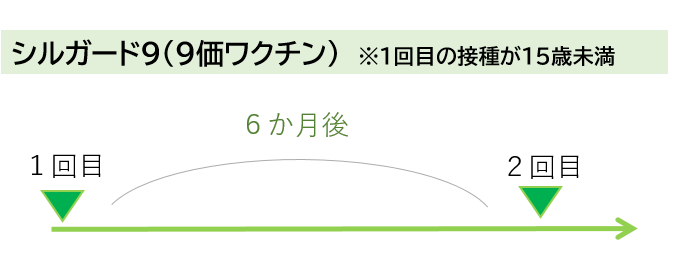

シルガード9(9価)

3回接種及び2回接種いずれかの方法で接種をします。

ただし、2回接種は、9価HPVワクチンの1回目接種を小学6年生の学年から15歳の誕生日前日までに開始した人に限ります。

9価HPVワクチン(シルガード9)は令和5年2月27日の薬事・食品衛生審議会において、9歳以上15歳未満の女性を対象として、少なくとも5か月以上の接種間隔を空け、2回の接種で完了する方法について承認されました。英国・米国などの諸外国では2回接種が一般的です。2回接種と3回接種について、その効果を比較した海外の研究において、2回接種における効果(抗体価)は3回接種と同等以上とされています。

3回目接種の場合

標準的な接種間隔:2か月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて3回目を注射する(標準的な接種間隔をとることができない場合は、下記の必ずあける必要がある間隔をあけて接種すること)

必ずあける必要がある間隔:1か月以上の間隔をおいて2回注射した後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて3回目を注射する

<注意>1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

2回接種の場合

【2回接種が可能となる人】

9価HPVワクチンの1回目接種を小学6年生の学年から15歳の誕生日前日までに開始する人

標準的な接種間隔:6か月の間隔をおいて2回目を注射する(標準的な接種間隔をとることができない場合は、下記の必ずあける必要がある間隔をあけて接種すること)

必ずあける必要がある間隔:5か月以上の間隔をおいて、2回注射する

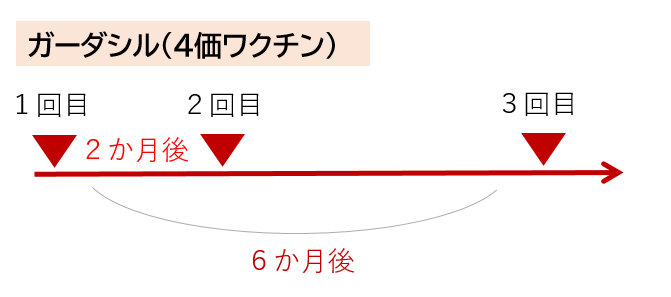

ガーダシル(4価)

標準的な接種間隔:2か月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて3回目を注射する(標準的な接種間隔をとることができない場合は、下記の間隔をあけて接種すること)

必ずあける必要がある間隔:1か月以上の間隔をおいて2回注射した後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて3回目を注射する

<注意>1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

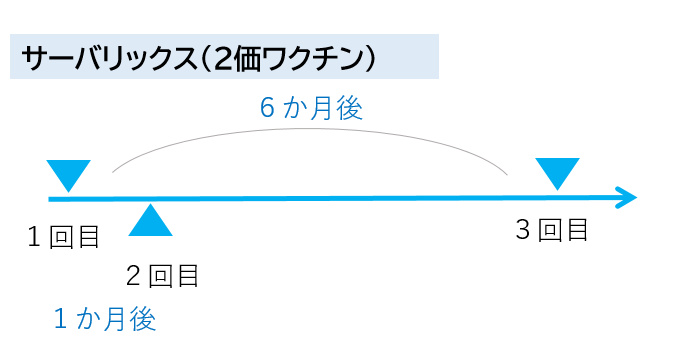

サーバリックス(2価)

標準的な接種間隔:1か月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から6か月の間隔をおいて3回目を注射する(標準的な接種間隔をとることができない場合は、下記の間隔をあけて接種すること)

必ずあける必要がある間隔:1か月以上の間隔をおいて、2回注射した後、1回目の注射から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて3回目を注射する

<注意>1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。5か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

接種場所

香川県広域予防接種協力医療機関で接種できます。

香川県外で接種される場合は、接種前に別途手続きが必要です。

坂出市医師会管内実施医療機関一覧 [PDFファイル/227KB]

県外で予防接種を受ける場合

事前の手続きについて

必ず接種を受ける前に申請してください。定期予防接種をやむを得ない事情により香川県外の医療機関で接種する場合には、宇多津町が発行する「予防接種実施依頼書」を医療機関へ提出することで、予防接種を受けることができます。書類の発行には、申請書受付後、約1週間程かかりますので余裕をもって申請してください。

接種費用は、一旦全額自己負担となり予防接種後に、宇多津町が定める金額の払い戻しを受けることができます。予防接種実施依頼書なしに接種した場合は、費用助成を受けることができませんのでご注意ください。

参考)「予防接種実施依頼書」とは、万が一定期予防接種を受け、引き起こされた副反応により健康被害が生じた場合、宇多津町が救済措置を行うことを明確にしたものであり、県外で接種する場合は原則必要となります。

「宇多津町予防接種実施依頼書交付申請書」 [PDFファイル/167KB]

※申込書は宇多津町保健センター窓口にも置いてあります。

送付先:

〒769-0292

香川県綾歌郡宇多津町1881番地

宇多津町保健センター「予防接種担当」行

※封筒表面に「予防接種実施依頼書交付申請書在中」とご記入ください。

接種時・接種後の手続きについて

接種時には必ず、予防接種実施依頼書と町から送付された予診票を医療機関に持参してください。接種後は、払い戻し(償還払い)の申請が必要です。

還付申請時に必要な書類

- 予防接種費償還払申請書兼請求書(「予防接種実施依頼書」とともにお送りします)

- 医療機関発行の領収書(原本)

- 予防接種予診票のコピー

- 振込口座名義・口座番号記載ページの写し

注)有料で接種した場合は、「予防接種費償還払申請書兼請求書」に必要事項を記入し、他の書類とともに、接種後1か月以内(ただし、3月に接種した分は4月10日まで)に申請してください。

注)「予防接種実施依頼書」なしに、契約医療機関外で接種した場合は、払い戻し(償還払い)による助成を受けることができませんのでご注意ください。